De la estupidez al autoritarismo

Marco Fonseca

La crisis democrática en Guatemala no puede comprenderse solo como una disputa entre un bloque oligárquico-corrupto, los nuevos formatos del derechismo neofascista o los proyectos restauradores que buscan recomponer el viejo orden. Hay un tercer actor decisivo y profundamente peligroso cuya gravitación suele ser subestimada: las multitudes subalternas idiotizadas, aquellas masas moldeadas por décadas de abandono estatal, pobreza estructural, educación autoritaria, moralismos religiosos y manipulación mediática. Son estas multitudes, más que cualquier élite, las que con su voto, sus adhesiones emocionales y su sentido común degradado actúan como base social de la reacción, reforzando la reproducción banal del orden existente.

Esta dimensión subalterna de la estupidez política aparece rara vez tematizada por las fuerzas progresistas. Y, sin embargo, constituye un núcleo central del problema democrático contemporáneo.

La reproducción de la pobreza política

Una democracia real no puede existir sin una esfera pública democrática: un espacio social abierto, plural y accesible donde las personas puedan deliberar críticamente sobre los asuntos comunes, intercambiar razones, disputar sentidos y formar voluntad colectiva sin la mediación distorsionante del dinero, del miedo, del fanatismo religioso o del poder oligárquico o militar. La esfera pública democrática es el corazón vivo de la ciudadanía: es donde se aprende a pensar políticamente, donde se produce el juicio común, donde los conflictos se transforman en debate y donde las demandas sociales encuentran forma y articulación. Sin medios independientes, sin educación crítica, sin asociaciones libres y sin condiciones básicas de igualdad, ese espacio se degrada en propaganda, espectáculo o ruido, y la política se reduce a reacción emocional, manipulación mediática o clientelismo. Por eso la esfera pública no es un adorno institucional ni un lujo ilustrado: es el componente constitutivo de toda democracia que merezca ese nombre, la infraestructura moral y comunicativa que permite que la ciudadanía sea algo más que una multitud desorientada y que el Estado responda a la razón pública y no a los intereses privados, los grupos corruptos y criminales o la manipulación afectiva. En su ausencia, lo que queda no es democracia sino un simulacro vacío: una coreografía electoral sin ciudadanía deliberante, un teatro político sin pueblo capaz de hablar en su propio nombre.

En Guatemala, tristemente, las campañas electorales no buscan elevar el debate público sino estimular emociones básicas, movilizar resentimientos y reproducir el sentido común empobrecido que domina la cultura política del país. La proliferación de más de treinta partidos no expresa pluralismo alguno: es el reflejo del subalternismo político estructural, donde cada nueva sigla ofrece apenas una variación mínima de la misma pobreza intelectual y programática. En vez de convocar a la reflexión crítica y el debate serio, producen solo consignas, uniformes, señas de mano, espectáculos burdos de tarima, simplificaciones y expectativas mágicas.

Este empobrecimiento deliberado de la esfera pública es lo que permite que personajes absurdos, incluyendo a peleles, idiotas, charlatanes, corruptos, ignorantes y hasta criminales, casi todos/as con pobre formación escolar o académica y, en muchos casos, hasta con credenciales falsas o infladas, puedan ascender con éxito a posiciones de gobierno y al mismo tiempo, aunque hagan total desbarate de las oficinas o puestos que llegan a saquear o desgraciar, volverse figuras celebradas por una parte de la población. Esta gente no se comunica, no hace campaña política, usando simplemente “lenguaje popular”, sino que hacen discurso con el lenguaje chocarrero del burdel, la taberna, la feria, la finca o el cuartel, convertido en espectáculo político y reflejo identitario. Así se alimenta un populismo y autoritarismo difuso, cuya base social está compuesta por sujetos idiotizados y precarizados, consumidos por el miedo, el fanatismo religioso y la manipulación mediática.

La teoría de la estupidez y su función política

Carlo M. Cipolla y Dietrich Bonhoeffer advirtieron que los estúpidos son más peligrosos que los malvados o los corruptos porque actúan sin reflexión y generan daños que muchas veces recaen sobre ellos/as mismos/as. En el caso guatemalteco, ciclo electoral tras ciclo electoral, amplios sectores subalternos apoyan políticos/as que perpetúan su propia subordinación, explotación y alienación. No se trata de inferioridad cultural ni falta de inteligencia, sino de la estructura misma de la dominación: la hegemonía. Allí donde la educación crítica es mínima, la información está filtrada por intereses económicos y religiosos, y la precariedad obliga a resolver el día a día, la racionalidad cotidiana se transforma fácilmente en irracionalidad política. A eso, precisamente, nos referimos como un proceso de idiotización.

Las “leyes de la estupidez humana” formuladas por Carlo Maria Cipolla (economista, Italia, 1022-2000) ayudan a entender este fenómeno: siempre subestimamos cuántos estúpidos hay; la estupidez no depende de clase, inteligencia o riqueza; el estúpido daña a otros sin obtener beneficio alguno; los no estúpidos suelen subestimar su capacidad destructiva; y, en última instancia, la persona estúpida es más peligrosa que el malvado porque obra sin motivo, sin cálculo y sin conciencia del daño que causa. Dietrich Bonhoeffer (teólogo, Alemania, 1906-1945), desde otra tradición, llega a una conclusión similar: la estupidez no es un problema de intelecto sino de sujeción ética, una forma de docilidad moral producida por estructuras de poder que neutralizan la capacidad de juicio. Juntas, estas perspectivas iluminan cómo la idiotización se convierte en un recurso político de primer orden para las élites que gobiernan Guatemala: una masa que daña incluso sus propios intereses es la materia prima ideal del autoritarismo contemporáneo.

No obstante, es fundamental subrayar que la idiotización – como la hegemonía misma – nunca es total ni completamente eficaz. Siempre quedan fisuras, grietas, zonas de fuga y espacios de insubordinación que escapan al control dominante. James C. Scott (antropólogo, Estados Unidos, 1936-2024) lo explicó con claridad al distinguir entre los relatos públicos sometidos al poder y los relatos ocultos que las comunidades mantienen en voz baja, donde sobreviven la dignidad, la crítica y la memoria de la injusticia. E.P. Thompson (historiador e intelectual británico, 1924-1993), de forma similar, mostró que incluso en los contextos más disciplinados persiste una economía moral popular, un sentido práctico de lo justo e injusto que resiste los relatos dominantes. Y Antonio Gramsci (teórico marxista italiano, 1891-1937) insistió en que ninguna hegemonía puede ser completa, porque siempre convive con elementos de contrahegemonía, elementos espontáneos, tradiciones insurgentes y núcleos de sentido común alternativo que no han sido absorbidos y que pueden surgir catárticamente en momentos de crisis. De esas fisuras, a veces mínimas, a veces invisibles para las izquierdas tradicionales o los aparatos de inteligencia del Estado dominante, surgen los movimientos rizomáticos de abajo: irrupciones espontáneas, éticas, juveniles, creativas, que interrumpen la normalidad idiotizada y permiten que resurja lo agencial colectivo en los lugares más inesperados. Sin embargo, el sistema reacciona: el cacifismo y las derechas restauradoras se mueven rápido, cambian de personal e incluso discurso, son extraordinariamente hábiles para reabsorber, neutralizar o resignificar estos estallidos, reconstruyendo la idiotización y normalizando la hegemonía tanto como les es posible. La historia guatemalteca es así un campo tensado entre estos dos polos: la potencia de fuga siempre presente en lo popular y la capacidad de restauración autoritaria que intenta cerrarla una y otra vez. Es aquí donde los/as idiotas se vuelven más peligrosos/as que los/as malvados/as o los/as corruptos/as.

La alfabetización como disputa de poder

Como recuerda Irene Piedrasanta en su trabajo Alfabetización y poder en Guatemala (Prodessa, 2025), trabajo que originalmente fue su tesis de maestría (UVG, 2007):

En los gobiernos de Arévalo y Árbenz (1944-1954), el propósito de las once campañas alfabetizadoras fue la de empoderar políticamente a los estratos populares y medios del país; y restar poder a las élites. Mientras que, entre 1955 y 1964 se cancelaron por completo los programas de alfabetización a cargo del Ministerio de Educación; los únicos programas de alfabetización que funcionaron fueron los que corrían a cargo del ejército y que estuvieron dirigidos por organismos vinculados a los intereses geo estratégicos de Estados Unidos, SCIDE (1960-1961), ACEN (1962-1964); y, después de esa fecha, AID.

Hoy, a 40 años de la supuesta “transición democrática” en Guatemala, el panorama es aún peor: no solo perdura el analfabetismo – a pesar de que hay nuevas campañas de alfabetización – sino que la educación crítica, la formación cívica y la imaginación política están prácticamente ausentes del precario sistema educativo y de los medios de comunicación, desde el nivel primario hasta el nivel universitario. Lo que existe es una reproducción industrial de ignorancia útil, una economía política de la estupidez que garantiza la reproducción del orden oligárquico y la base social del neofascismo y la restauración total.

El problema no es que la gente pobre “no piense” o que la gente trabajadora no tenga tiempo para pensar, sino que se le priva sistemáticamente de las condiciones materiales y simbólicas para pensar políticamente. La estupidez política no es natural: es producida y administrada por los aparatos hegemónicos del capitalismo dependiente y extractivo. Es funcional.

Un Estado sin ambición pedagógica

El gobierno de Bernardo Arévalo ha demostrado una alarmante falta de ambición pedagógica. La ministra de Educación Anabella Giracca y su equipo de trabajo han reducido la política educativa a un conjunto de medidas cosméticas: remozar escuelas, reparar techos, pintar paredes, como si el problema de fondo fuera meramente de infraestructura y no de sentido, contenido y horizonte democrático. Ese enfoque minimalista, más propio de una administración que busca sobrevivir al desgaste que de un proyecto transformador, refleja una renuncia explícita a enfrentar las raíces estructurales del empobrecimiento intelectual y cívico del país.

La crisis del sistema público de educación es profunda: escuelas abandonadas, ausencia de formación docente continua, currículos desactualizados, precarización laboral, carencia total de educación crítica, y una cultura escolar autoritaria heredada de décadas de contrainsurgencia pedestre. En este contexto, el Estado debería estar impulsando una reforma pedagógica radical, una reforma intelectual y moral, vinculando educación con ciudadanía democrática, pensamiento crítico y reconstrucción del tejido comunitario. En lugar de ello, administra el sistema como si bastara con mantenerlo respirando artificialmente. Es cierto que no hay recursos suficientes, pero es una deshonra no usar lo poco con lo que se cuenta para maximizar la transformación del sistema público de educación.

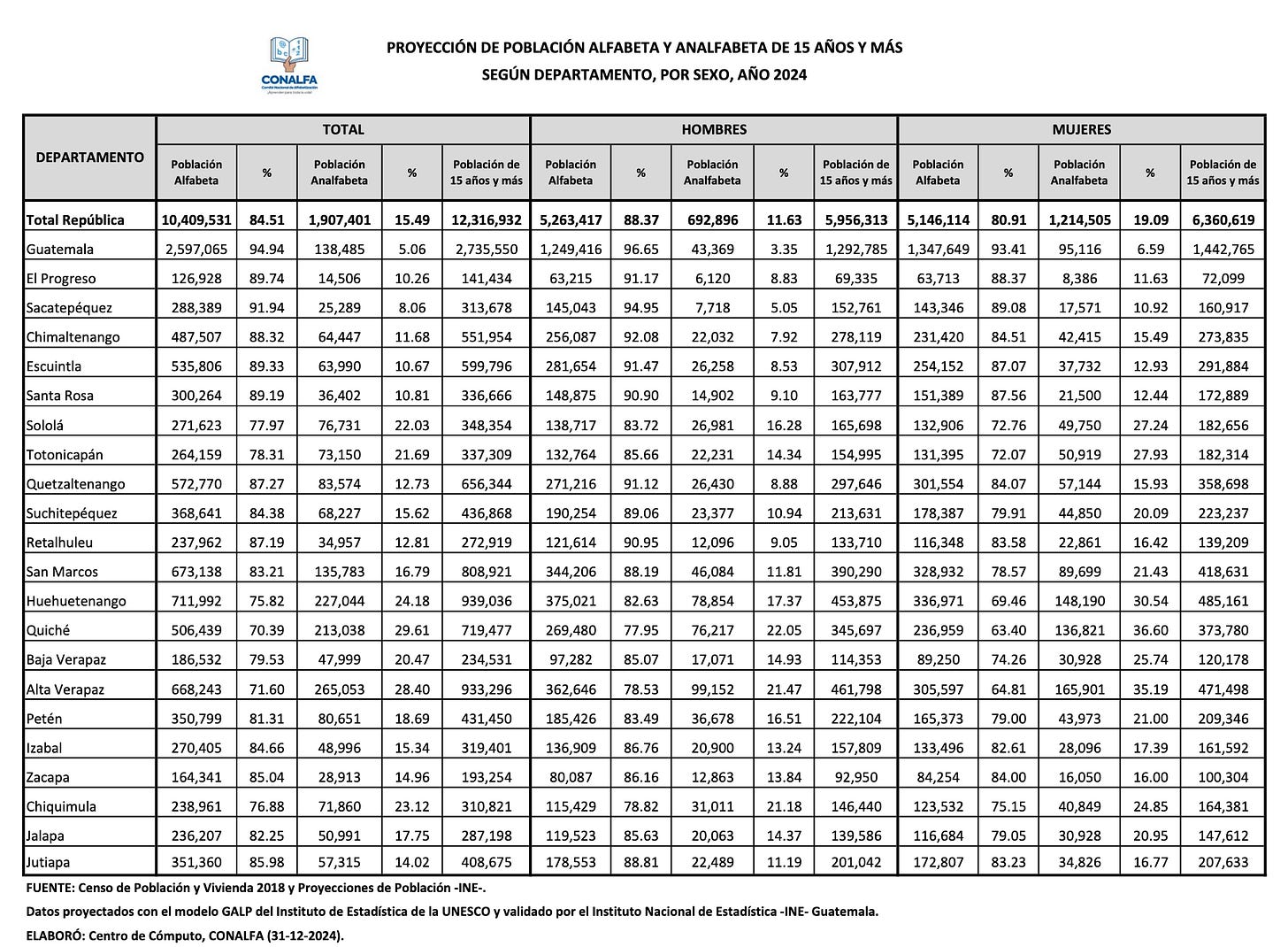

El desafío no consiste únicamente en “eliminar el analfabetismo”, como repiten desde hace décadas los discursos que identifican analfabetismo con inferioridad social o incapacidad moral. El analfabetismo es apenas la punta del iceberg de un sistema educativo y académico colapsado. Aun así, las cifras son alarmantes y revelan la profundidad del problema: aunque en 2025 el gobierno de Arévalo, a través del Comité Nacional de Alfabetización (Conalfa), se propuso como meta capacitar a 150,000 personas, se estima que de un total de 12.3 millones de personas mayores de 15 años, 1.9 millones de personas no saben leer ni escribir, lo que representa el 15.49 % de la población adulta. Las mujeres cargan con el peso más brutal de esta exclusión, con más de 1.2 millones de mujeres analfabetas frente a unos 692 mil hombres. Y los departamentos con mayores índices (Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché, San Marcos) coinciden exactamente con los territorios históricamente abandonados, empobrecidos y más racializados del país.

Pero incluso si el Estado lograra efectivamente alfabetizar a toda la población adulta actualmente analfabeta, llevaría 13 años para hacerlo (partiendo de 2025), solo de la forma más básica posible y solo asumiendo que no va a surgir ni una sola persona analfabeta nueva durante todo ese tiempo – lo cual, en la realidad guatemalteca, es imposible. Incluso bajo este escenario “optimista” Guatemala seguiría atrapada en el mismo círculo vicioso: una alfabetización mínima, instrumental y precaria que no habilita pensamiento crítico, ni ciudadanía democrática, ni autonomía cultural. Porque en realidad no basta solo con aprender a leer: hace falta aprender a pensar, y para eso se requiere una revolución pedagógica, una reforma intelectual y moral, que ningún gobierno, incluyendo el presente, ha estado dispuesto a emprender y que las tendencias económicas y culturales del país parecen están felices con sabotear.

A esto se suma un problema estructural que rara vez se enfrenta con honestidad tanto desde la sociedad política como desde la sociedad civil: Guatemala continúa considerando “maestros” a jóvenes que apenas han terminado la educación media, portadores de un diploma normalista desfasado cuya formación pedagógica es superficial, memorística y profundamente desactualizada. No es culpa de ellos/as, sino del diseño mismo del sistema: se les empuja a enseñar cuando carecen de las herramientas conceptuales, metodológicas y críticas mínimas para comprender, mucho menos transformar, el acto pedagógico. El resultado es un cuerpo docente que llega a las aulas con una preparación terriblemente insuficiente para impartir matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, historia, lenguaje, arte, música o cualquier disciplina de manera seria, rigurosa y liberadora. La educación superior reproduce el mismo patrón: miles de cátedras universitarias están en manos de personas cuya única credencial es una licenciatura básica, sin formación investigativa, sin desarrollo profesional continuo y sin ninguna cultura académica de actualización. Este estancamiento histórico, una especie de “país congelado en el tiempo” en materia educativa y académica, lleva décadas sin ser sistémicamente tocado por ningún gobierno o administración universitaria. Y mientras ese núcleo estructural permanezca intacto, la escuela y la universidad seguirán produciendo generaciones desarmadas intelectual y políticamente, convertidas en terreno fértil para la manipulación religiosa, mediática y reaccionaria.

A esto se suma la perniciosa influencia del secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), Joviel Acevedo, cuyo poder corporativo ha convertido al magisterio en un campo capturado por intereses gremiales estrechos, clientelismo político y viejos pactos de gobernabilidad corrupta que bloquean cualquier intento serio de renovación curricular, evaluación docente, profesionalización pedagógica o transformación institucional. El STEG opera, de hecho, como uno de los aparatos ideológicos más eficaces de la reproducción de la mediocridad educativa y de la estabilización del orden conservador.

Así, entre un gobierno sin horizonte pedagógico y un sindicato convertido en corporación de veto y corrupción, la educación pública queda atrapada en una doble parálisis: sin proyecto transformador desde arriba y sin voluntad de renovación desde dentro. Esta combinación refuerza el ciclo perverso: donde no hay educación crítica, hay mayor vulnerabilidad al discurso reaccionario; donde el sistema escolar reproduce obediencia y desinformación, florece el autoritarismo y neofascismo social; donde la escuela se desentiende de la formación ciudadana, se erosiona cualquier posibilidad de construir una democracia deliberativa.

Como sugiere el filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han, el poder contemporáneo ya no necesita, en general, recurrir de forma permanente a la violencia explícita para dominar: le basta con producir subjetividades agotadas, despolitizadas e incapaces de pensar más allá de sí mismas. La idiotización, en este sentido, no es un accidente ni un residuo histórico: es una tecnología de poder, un modo de gobierno que fabrica individuos aislados, emocionalmente saturados, cognitivamente empobrecidos y políticamente impotentes. En Guatemala, esta dinámica adquiere una forma específica: el cacifismo, esa articulación de élites empresariales, medios de comunicación, religiosidades conservadoras y aparatos estatales que se beneficia enormemente de una población que no cuestiona, que no imagina alternativas y que reduce lo político a impulsos viscerales, miedos cotidianos y chismes de redes sociales. La subjetividad idiotizada es, así, el recurso más valioso del autoritarismo guatemalteco: una multitud que, sin ser obligada, se autoadministra, se autocensura y vota contra sus propios intereses, reproduciendo voluntariamente el orden que la oprime.

La crisis educativa no es, en este contexto, un síntoma secundario: es el corazón mismo de la reproducción de la estupidez social, política y cultural en Guatemala.

Y ya vienen las tecnologías disruptivas

La adopción de tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y la automatización, en una sociedad tan profundamente rezagada, poco y mal educada, desigual, traumatizada e idiotizada como Guatemala, va a generar un desplazamiento laboral masivo precisamente porque el país nunca logró construir una base sólida de empleo formal en los sectores más avanzados de la economía y, mucho menos, en los más amplios y rezagados. Aunque los primeros sectores en adoptar estas tecnologías serán aquellos donde la inversión es más accesible, la integración con mercados globales es más fuerte y la presión por reducir costos es estructural, ello no significa que estos cambios no van a tener un impacto dramático sobre los sectores populares, el precariado y la llamada “economía informal”. Es solo cuestión de años, no de décadas.

La ola de desplazamiento puede empezar en el sector financiero, las aseguradoras y otros sectores vinculados a la tecnología. Aquí ya buscan reducir personal de ventanillas, call centers, áreas de evaluación crediticia, contabilidad, monitoreo de riesgos, etc. En este sector la IA generativa y analítica ya puede sustituir tareas administrativas, de soporte y de atención a la clientela. La banca guatemalteca, que ya está altamente concentrada y vinculada a consorcios regionales, tiene incentivos enormes para automatizar sus procesos.

En un contexto de desarrollo desigual, dependiente y extractivo donde apenas una minoría de la población participa en industrias tecnológicas o manufactureras complejas o servicios formales especializados, la introducción de IA generativa, digitalización y automatización de procesos administrativos o sistemas de gestión digital no significa transformación productiva: significa sustitución directa de trabajadores que ya ocupan posiciones frágiles, mal pagadas y fácilmente reemplazables. En vez de “crear empleos de calidad”, como suele prometer el discurso desarrollista del Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (ENADE) y los políticos alineados con el cacifismo, las inversiones de capital nacional y transnacional en la IA van a profundizar la dualización del mercado laboral: una pequeña élite de profesionales con acceso a educación avanzada y actualización tecnológica, y una mayoría expuesta a la expulsión silenciosa del trabajo formal y la expansión de la informalidad y precariedad extrema. A la luz de estas tendencias, hasta los “trabajos de mierda” se pueden convertir en un lujo de pocos/as.

En el sector agroexportador, la amenaza es similar, solo que más acelerada. Guatemala aún descansa sobre modelos laborales propios del siglo XIX: monocultivos, trabajo estacional, migración forzada y estructuras semifeudales. Pero los capitales globales que controlan estos sectores ya avanzan hacia la mecanización y la robotización agrícola, impulsados por la presión de competitividad internacional. Las tecnologías para la cosecha automatizada, la clasificación de productos, riego inteligente, drones de vigilancia y fertilización automatizada ya están disponibles y son altamente rentables para empresas con escala. Esto implica que decenas de miles de trabajadores – en café, azúcar, palma, hule, vegetales y frutas – pueden ser desplazados en un período relativamente corto, sin que exista ningún mecanismo estatal de reconversión laboral, educación técnica o transición justa.

El impacto de las tecnologías disruptivas en una economía que, entre 2015 y 2024, solo ha creado “alrededor de 45,000 empleos formales cada año”, con un 71.1% de la fuerza laboral o la mayoría de los guatemaltecos trabajando en la economía informal, y donde el crecimiento poblacional y laboral supera con creces la capacidad de la economía para generar empleos formales, el pronóstico económico y social del impacto de las tecnologías disruptivas no es muy positivo.

En Guatemala, donde el Estado realmente no protege a los trabajadores y donde las élites empresariales – tanto nacionales como transnacionales – han usado históricamente el empleo precario como mecanismo disciplinario, la introducción de IA no fortalece el mercado laboral: lo vuelve más brutal y dispensable. Sin política pública, sin inversión educativa y sin instituciones que regulen el impacto tecnológico, la IA se convierte en una herramienta del capital que amplifica la desigualdad, debilita aún más la negociación colectiva, expulsa mano de obra hacia la migración forzada y profundiza el modelo de dependencia estructural.

El problema no es la tecnología en sí, sino el régimen económico – el modelo de acumulación – que la adopta: un capitalismo extractivo, oligárquico y antiobrero – el cacifismo – que verá en la IA un instrumento para abaratar costos, disciplinar cuerpos, consolidar su control autoritario sobre la fuerza de trabajo y amplificar y extender los procesos extractivos de acumulación de capital, pero esta vez con mercancías inteligentes produciendo mercancías genéricas sin mucha mediación humana. Allí donde otros países intervienen fuertemente regulando la IA para democratizar conocimiento, en Guatemala corre el riesgo de convertirse en una máquina más compleja de empobrecimiento, acelerando la precariedad e idiotización social, la dependencia y la expulsión masiva de trabajadores. Y de ningún modo podemos asumir que toda esta dislocación social y económica se traducirá automáticamente en energías revolucionarias o estallido social: la historia reciente de globalización neoliberal, su crisis y el surgimiento del trumpismo y otras formas de extrema derecha demuestra que el sufrimiento social, cuando no se articula políticamente desde abajo, suele alimentar la reacción y la conspiración, no la emancipación.

La banalidad de lo político

La banalidad de lo político no significa ausencia de poder, sino su reducción a mecanismos automáticos, rituales vacíos, gestos sin sustancia y decisiones sin pensamiento. En este marco, lo político deja de ser una esfera de deliberación, conflicto (agonismo) creativo y construcción colectiva; se vuelve un escenario plano, empobrecido y repetitivo – aunque esté lleno de colores, ruidos, dulces y cuetillos – donde los sujetos ya no actúan políticamente, sino que reaccionan según impulsos condicionados por la hegemonía.

Cuando amplios sectores sociales piensan y actúan no desde la reflexión sino desde reflejos condicionados – miedo, resentimiento, fanatismo, manipulación religiosa y mediática –, la política deja de ser disputa racional y se vuelve un teatro de afectos gestionados. Allí opera lo que el escritor y dramaturgo italiano Pier Paolo Pasolini (1922-1975) llamaba “la nueva barbarie”: una población que ya no interpreta su realidad, solo la consume. Esto es la banalidad de lo político: la conversión de la ciudadanía en espectadores idiotizados.

En Guatemala, esta banalidad tiene un operador concreto: el cacifismo. No necesita grandes discursos ideológicos, ni un Leviatán brutal, ni tampoco un proyecto hegemónico sofisticado. Le basta con asegurar que la sociedad funcione en “piloto automático”, sostenida por educación mínima, medios degradados, moralismos religiosos, precariedad laboral, miedo cotidiano y resentimiento acumulado. Es la banalidad como tecnología de gobierno.

La política guatemalteca está estructurada por partidos sin proyecto, campañas sin ideas, discursos sin contenido, figuras sin formación, propuestas sin horizonte y votantes sin información crítica. Esto no es vacío, sino que es la banalización absoluta de lo político, donde lo decisivo no es quien gana, sino que nadie piense. Marx creyó que la miseria religiosa constituía la fuente principal del opio del pueblo. En realidad, es la banalización absoluta de la política la que constituye dicho opio. Allí es donde lo banal se vuelve autoritario y la política se convierte en administración de estupidez.

La banalidad de lo político neutraliza la imaginación democrática. Convierte la indignación en cinismo, el conflicto en espectáculo y la memoria histórica en folclor. En ese terreno la reacción prospera, la restauración se vuelve predecible, el cacifismo gobierna sin gobernar directamente y las multitudes idiotizadas son la fuerza que sostiene todo el edificio. No porque lo elijan racional y libremente, sino porque no conciben otra cosa y creen que eso es su derecho y su libertad.

La educación pobre, los medios tóxicos, el fanatismo religioso, el cacifismo empresarial y el Estado mínimo y siempre endeudado son máquinas de banalización. El resultado es que Guatemala vive atrapada no solo en la pobreza económica sino en la pobreza histórica de la vida política y moral.

El péndulo trágico

Las victorias democráticas fortuitas o aleatorias, como la de 2023, no pueden sostenerse sin una praxis transformadora orientada a desmantelar la estupidez y banalidad hegemonizante. Si las fuerzas democráticas no rompen estructuralmente con estas condiciones, el péndulo volverá a girar de nuevo hacia la restauración conservadora pero esta vez de modo más agresivo y extremo. Guatemala lleva décadas atrapada en esta lógica: esperanza, decepción, reacción. El gobierno de Arévalo confirma este patrón: su incapacidad para generar una articulación democrática amplia, su inclinación centrista y su reducción de la política pública a gestos administrativos moderados han revelado un proyecto sin horizonte estratégico. La ausencia de una narrativa democrática fuerte, la renuncia a formar ciudadanía crítica, el miedo a confrontar a las élites y la continuidad de políticas públicas que no cuestionan la estructura oligárquica y extractiva del país han erosionado rápidamente el impulso de 2023. El neoarévalismo ha optado por “gobernar sin molestar”, una fórmula que sirve para sobrevivir, pero no para transformar.

La idea convencional de que, al final de un ciclo presidencial, “la ciudadanía castiga” al gobierno saliente y produce así el péndulo político es, sin embargo, profundamente problemática porque presupone una ciudadanía informada, deliberativa y con memoria histórica, capaz de evaluar programas, ponderar resultados y tomar decisiones racionales en función de su bienestar, algo que en Guatemala – marcada por analfabetismo estructural, desinformación masiva, fanatismos religiosos, precariedad asfixiante y un sentido común idiotizado – simplemente no existe. Lo que se interpreta como castigo electoral es, en realidad, la expresión de un orden hegemónico que neutraliza cualquier proyecto democrático, desgasta aceleradamente a los gobiernos que no sirven de manera directa al cacifismo y reorienta la energía social hacia soluciones reaccionarias; es una restauración disfrazada de alternancia, la producción consciente del voto de castigo, la elección de los/as electores/as (donde encuestas de opinión de empresas privadas juegan un papel importante moldeando con sus mismas preguntas la opinión que dicen reflejar), una reacción condicionada más que una decisión crítica.

La noción de “castigo electoral” o “voto castigo” convierte la política en psicología superficial de masas, cuando lo que opera es una estructura más profunda: la banalidad de lo político, ese vaciamiento de la vida pública que convierte a la ciudadanía en espectadora de sus propias desgracias, incapaz de transformar indignación en organización o sufrimiento en proyecto emancipador. Bajo estas condiciones, el péndulo político no es producto de evaluación ciudadana sino del colapso estructural de la articulación democrática, del dominio mediático, del miedo cotidiano, de la colonización religiosa, de la saturación emocional y del funcionamiento regular de una hegemonía que fabrica sujetos incapaces de actuar políticamente, y que solo pueden reaccionar afectivamente ante estímulos diseñados por las élites. Por eso el ciclo guatemalteco es siempre el mismo: esperanza efímera, decepción rápida y restauración conservadora, no porque “el pueblo castigue”, sino porque sin pedagogía crítica, sin organización desde abajo, sin instituciones deliberativas y sin ruptura real con la estupidización social, toda victoria democrática es absorbida por la banalidad de lo político y devuelta, inevitablemente, como reproducción del mismo orden reaccionario.

Tampoco es funcional ni estratégico para las élites dominantes dejar que se consoliden los proyectos democráticos; al contrario, necesitan que todo intento de transformación sea breve, frágil y fácilmente reversible. Aunque la limitación de los períodos presidenciales y la rotación obligatoria cada cuatro o cinco años tienen razones históricas y constitucionales, en la práctica se han convertido en un mecanismo profundamente funcional a quienes protegen un régimen de propiedad, producción, poder y placer (PPPP) que perpetúa sus intereses y define quienes deben ser premiados o castigados. Las élites necesitan alternancias sin cambios, reformas sin profundidad y gobiernos que no acumulen la fuerza social ni institucional necesaria para alterar la arquitectura oligárquica del país. Un proyecto democrático sostenido en el tiempo sería capaz de reorganizar el Estado, fortalecer la ciudadanía crítica, disciplinar a las élites económicas, reorientar la economía hacia fines colectivos y construir bases de poder popular que harían mucho más difícil restaurar el orden cacifista. Por eso el sistema político guatemalteco – con su presidencialismo débil, su Congreso fragmentado y cooptado, su justicia capturada y corrupta y su ciclo electoral acelerado – opera como un dispositivo diseñado para impedir la consolidación democrática y asegurar que el péndulo nunca deje de oscilar hacia donde las élites lo necesitan: la reproducción infinita de su dominio bajo la apariencia de alternancia democrática.

Frente a este escenario, es urgente que cualquier articulación democrática futura incorpore una comprensión profunda del papel que juegan las multitudes idiotizadas y la banalización de la política en la reproducción del orden reaccionario o en su restauración. No se trata de tratarlas con paternalismo ni de predicarles desde arriba, sino de construir formas de interpelación que conecten con sus experiencias materiales, sus miedos y su vida cotidiana. La izquierda y las fuerzas progresistas deben aprender a hablar con una población moldeada por décadas de abandono, manipulación y precariedad, sin idealizarla, sin romantizar su sentido común degradado y sin presuponer una conciencia política – un “sujeto” – que no existe. Se necesita una pedagogía política de nuevo tipo: una que escuche, que acompañe, que respete, pero que también dispute la subjetividad, que desmonte la estupidez hegemónica sin humillar a quienes han sido producidos por ella, que descolonice las subjetividades y deshegemonice lo que entendemos por libertad e igualdad. Solo así será posible construir una fuerza democrática capaz de enfrentar simultáneamente al cacifismo, al neofascismo restaurador y a la multitudes idiotizadas que, sin saberlo, sostienen ambos regímenes.

Lo que está en juego ahora

Ya no es posible asumir que el poder constituyente rupturista puede surgir de un “pueblo” crudo, banalizado e idiotizado. Aquí aparece una tensión fundamental con la noción de multitudes propuesta por Michael Hardt y Antonio Negri. Su teoría presupone sujetos afectados por el biopoder pero capaces de reconfigurar su potencia colectiva a través de formas de cooperación social, creatividad inmanente y autoorganización democrática. Sin embargo, en contextos como el guatemalteco, donde la subjetividad común y corriente está moldeada por la precariedad, el fanatismo religioso, la estupidización mediática, el racismo estructural y la producción sistemática de ignorancia, la “multitud” no aparece como potencia creativa sino como material hegemonizado, como afectividad disponible para el cacifismo y el neofascismo social. La multitud real – no la multitud idealizada del posoperaismo – puede ser fácilmente capturada por aparatos reaccionarios que transforman su potencia en resentimiento, conspiración, miedo y obediencia. Aquí la teoría de Hardt y Negri revela su límite: confunde explotación con radicalidad, precariedad con antagonismo y vida desnuda con poder constituyente. Pero la subjetividad común y corriente producida por el capitalismo extractivo y dependiente guatemalteco, incluyendo la subjetividad de la minúscula clase trabajadora, el amplio y muy abigarrado campesinado o las siempre cambiantes y ambivalentes clases medias, no deviene automáticamente en fuerza emancipadora; más bien, como muestran Cipolla, Bonhoeffer, Pasolini, Byung-Chul Han y muchos/as otros/as, es una subjetividad herida, saturada, insegura, temerosa e idiotizada, que requiere un proceso profundo de pedagogía política y reconstitución ética antes de poder actuar como agente democrático rupturista y emancipador. Pensar lo contrario no solo es teóricamente ingenuo, sino políticamente desastroso.

Sin embargo, y este es uno de los signos más sorprendentes y esperanzadores del ciclo político reciente, incluso en medio de la idiotización social, la banalización absoluta de lo político y la captura oligárquica del sentido común, han emergido movimientos rizomáticos, juveniles, irreverentes y rupturistas, como el que irrumpió en 2015, que desafían simultáneamente el orden hegemónico, los cánones tradicionales del progresismo institucional y los protocolos de la sociedad civil buena y permitida. Estos movimientos no nacen de la institucionalidad ni de los partidos, pero tampoco responden a los paradigmas clásicos y agotados del izquierdismo; operan desde una ética nueva, distinta, más horizontal, lúdica, anti-autoritara, comunitaria y profundamente creativa. Son expresiones de una agencialidad insurgente, a veces espontánea y a veces liminalmene articulada, que emerge de repente y sin aviso incluso en territorios cultural y políticamente devastados. Su potencia radica precisamente en que no dependen de discursos doctrinarios ni de identidades políticas heredadas, mucho menos de dirigencias desgastadas con sus deudas y sus lastres, sino de la experiencia generacional – juvenil – de hartazgo, indignación y deseo de dignidad y futuro. Frente a un país idiotizado, estos movimientos rizomáticos, juveniles – en gran parte de las generaciones milénica y Z – producen pensamiento y formas nuevas de acción; frente a la banalización, producen imaginación; frente al cacifismo, producen desobediencia y formas nuevas de lo político. Son la prueba viviente de que la idiotización nunca es total, que siempre hay fisuras en la hegemonía, y que la capacidad colectiva de insurrección ética puede brotar sin anuncio, sin mediación, incluso en los suelos más devastados. Pero también plantean un desafío estratégico: no pueden ser absorbidos por el centrismo timorato ni instrumentalizados por una izquierda tradicional – que sigue queriendo resolver sus propios y viejos problemas – incapaz de comprender su lenguaje, su temporalidad y su potencia. Si una articulación democrática quiere prosperar, debe también escuchar y aprender de estos movimientos sin intentar domesticarlos o banalizarlos.

Desafortunadamente, parte de la izquierda tradicional, todavía aferrada a sus esquemas analíticos de los años setenta y a su desconfianza estructural hacia cualquier forma de acción no disciplinada ni centralizada, suele mirar a estos movimientos rizomáticos con sospecha, interpretándolos ya sea como expresiones de manipulación derechista, como meras operaciones del imperialismo o como simples explosiones irracionales de un pueblo que consideran definitivamente idiotizado. Esa incapacidad para reconocer formas espontáneas y catárticas de rebelión ética revela una lectura profundamente paternalista de la sociedad: si todo está idiotizado, entonces ninguna insurrección puede surgir desde abajo sin que alguien la haya “movido” desde arriba. Pero al mismo tiempo, las derechas, mucho más hábiles en el cinismo comunicacional, no dudan en apropiarse selectivamente de los lenguajes, símbolos y energías de estos movimientos, vaciándolos de contenido y reconvirtiéndolos en combustible para sus propios proyectos restauradores. Entre el reduccionismo conspirativo de la izquierda tradicional y la instrumentalización oportunista de la derecha, estos movimientos quedan atrapados en un doble borramiento: unos no pueden imaginar que el pueblo pueda rebelarse por sí mismo, y los otros convierten esa rebelión en mercancía política. Por eso es indispensable que una articulación democrática emergente no solo los defienda, sino que aprenda a leer su potencia propia, sin filtrarla a través de los viejos lentes de desconfianza o de cooptación.

La ventana abierta en 2023 aún no se ha cerrado por completo, pero se estrecha rápidamente porque las condiciones que hicieron posible esa irrupción democrática no se han consolidado ni transformado: las élites mantienen intacto su poder estructural, el Pacto de Corruptos está en pleno proceso de recomposición, el gobierno ha elegido una ruta centrista y administrativista sin articulación democrática real, y la idiotización social – esa forma banal y profunda de dominación – continúa siendo el terreno donde germina el neofascismo restaurador. Para ampliar la venta abierta en 2023, los movimientos de abajo, los movimientos rizomáticos y las opciones progresistas más ilustradas y críticas deben comprender que su lucha no es únicamente contra el poder oligárquico ni contra las derechas extremas, ni tampoco solo contra la “vieja política”, sino contra la idiotización subalterna y la banalización absoluta de la política que sostiene y legitima ambos. Los procesos de cambio en el Tribual Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público en 2026 así como a las elecciones de 2027 representan desafíos institucionales y políticos muy serios. Pero este es el desafío político más difícil y a la vez más decisivo para ensamblar una alternativa: ningún proyecto democrático puede nacer, ni mucho menos sostenerse, sobre subjetividades heridas, saturadas, precarizadas y banalizadas como las que el capitalismo dependiente guatemalteco produce década tras década. Construir poder constituyente sin transformar esas subjetividades populares es repetir el ciclo Sísifo: cada ascenso semidemocrático o realmente democrático será seguido por una restauración reaccionaria y crecientemente fascista.